29 марта 2025 — 08:30

29 марта 2025 — 08:30

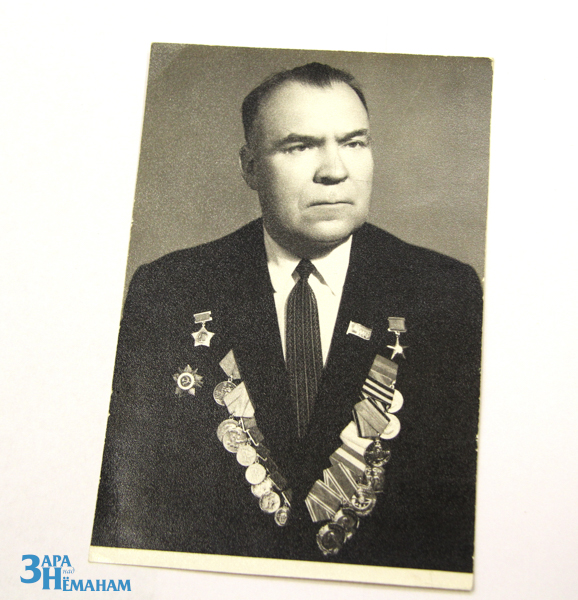

В год юбилеев района и Великой Победы хочется рассказать о бывшем партизане Филиппе Дойнеко. В послевоенное время он более десяти лет возглавлял наш район и был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Филипп Петрович – почётный гражданин Мостовского района и похоронен в Мостах.

Филипп Дойнеко очень любил наш Принеманский край, где прошла его боевая молодость, затем становление и признание как талантливого руководителя. Он часто приезжал на Мостовщину, работая впоследствии в областном центре, и завещал его похоронить здесь.

В фондах музея «Лес и человек» сохранилась автобиография Филиппа Дойнеко, написанная в августе 1952 года. В это время он работал первым секретарём Мостовского райкома партии. Филипп Петрович пишет, что родился в крестьянской семье в деревне Дубрава Бобруйской области. До войны учился в Гомельском финансовом техникуме, работал председателем Дубровенского сельсовета. Родители трудились в колхозе «Красная Дуброва».

В 1937 году был призван в Красную армию, служил в Бобруйске в сапёрном батальоне, где окончил школу младших командиров. Затем поступил в Смоленское военно-политическое училище имени Молотова. После окончания училища лейтенант Филипп Дойнеко служил в 193-й стрелковой дивизии. В начальный период Великой Отечественной войны воевал на Центральном фронте, но уже в августе 1941 года был направлен в Беларусь для организации партизанского движения.

Сначала воевал на Минщине, где вместе с другим офицером Иваном Ананченко организовал партизанский отряд имени Александра Невского. Иван Ананченко стал командиром, а Филипп Дойнеко – комиссаром. С июля 1943 года отряд перебазировался в Гродненскую область, находился в Липичанской пуще. Здесь он вырос до одноимённой партизанской бригады, комиссаром которой по-прежнему являлся Филипп Петрович. Она была создана 8 ноября 1943 года в соответствии с постановлением Белостокского подпольного обкома КП(б)Б и приказом штаба партизанского соединения Белостокской области на базе отдельных отрядов имени Александра Невского, имени Ванды Василевской (позже «За Родину»), имени Г. И. Котовского и имени А.В. Суворова. Командиром бригады был Кузьма Ещенко (ноябрь 1943 – июль 1944), комиссаром – Филипп Дойнеко (ноябрь 1943 – июль 1944), начальником штаба – Виктор Железнов (ноябрь 1943 – июль 1944).

В книге «Память. Мостовский район» опубликована выдержка из дневника боевых действий партизанской бригады имени Александра Невского за 1944 год. По ней можно судить, насколько активными были действия партизан и какой значительный урон они наносили врагу. Так, в январе партизаны уничтожили телефонную связь фашистов на шоссейной дороге Скидель-Лунно на протяжении 3 километров. В этом же месяце диверсионной группой на перегоне Рось-Мосты был взорван эшелон противника с живой силой и техникой. В феврале между станциями Мосты-Рожанка был уничтожен паровоз и 7 вагонов с немецкими солдатами. В марте на участке магистрали Мосты-Лида разбиты паровоз и также 7 вагонов с живой силой противника. На фронт эти поезда уже не доехали. В апреле партизаны сожгли имение Миклашовцы, подготовленное для немецкого гарнизона, а также здания школы и управы в деревне Дубно, которые фашисты готовили для размещения отступающих частей. На дороге Лунно-Скидель повторно была уничтожена телефонно-телеграфная связь. На перегоне Мосты-Рожанка опять был взорван паровоз и пять вагонов. В этот день на том же перегоне был взорван ещё один паровоз, 4 вагона и 4 платформы с военной техникой.

И это только за один апрель. Летели под откос немецкие поезда и в мае, в том числе на перегоне Заполье-Мосты был взорван воинский эшелон противника. В результате разбиты паровоз, 12 платформ с автомашинами, 2 вагона с пулемётами и 2 платформы с пушками.

Немцы знали, кто является одним из командиров партизанской бригады имени Александра Невского, видели его большой вклад в организацию боевых и диверсионных действий. Стремясь отомстить партизанскому комиссару, фашисты казнили родителей Дойнеко. Отец и мать были убиты, а всё их имущество сожжено.

Партизаны бригады соединились с частями Красной армии 13 июля 1944 года в составе 6 отрядов общей численностью 562 человека. Они обеспечили проход воинской части в тыл противника на его оборонительный рубеж в направлении Гродно.

«С 1944 года по решению ЦК КП(б)Б был направлен на работу вторым секретарём Гродненского райкома, а в январе 1951 года избран первым секретарём Мостовского райкома партии», – пишет в своей автобиографии Филипп Петрович. Руководил он нашим районом до 1962 года, затем возглавил Гродненский район.

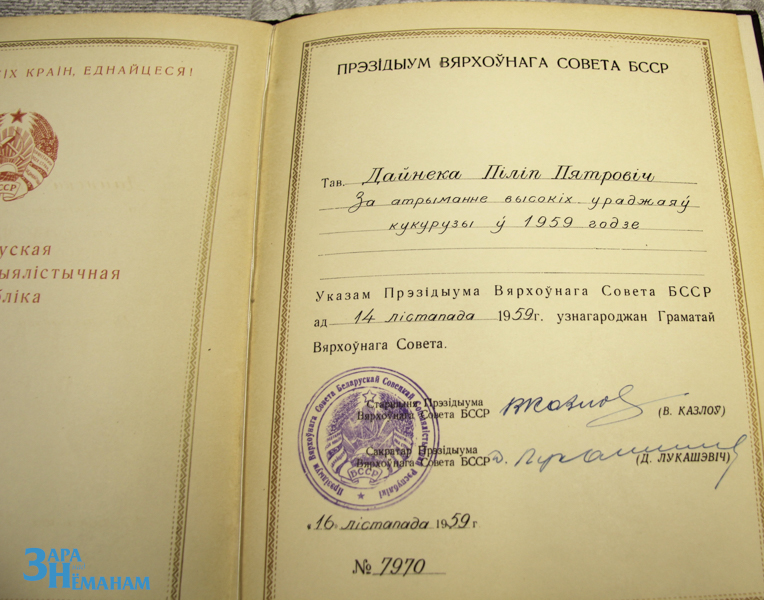

За период его руководства сельскохозяйственное производство на Мостовщине увеличилось в два раза. Успешно развивались промышленность и социальная сфера, было построено много жилых домов. Шло активное строительство в 150-ти деревнях района. С помощью государства, которое помогало лесом и кредитами, люди строили новые дома, в колхозах начали возводить мастерские и фермы, благоустраивать населённые пункты. Филипп Петрович, как руководитель динамично развивающегося района, ежегодно был участником Выставки достижений народного хозяйства в Москве, за успехи был награждён золотой медалью. Об этом периоде его деятельности в Мостах бережно собрали документы сотрудники музея «Лес и человек». Благодаря им, живёт память о выдающемся руководителе Мостовщины. За достижения в Мостовском и Гродненском районах Филипп Петрович получил высокое звание Героя Социалистического Труда в марте 1966 года. Он награждён двумя орденами Ленина, орденами Красного Знамени, Отечественной войны I степени, «Знак Почёта», медалями. В 1970 году ему было присвоено звание Почётного гражданина города Мосты.

Старшие мостовчане рассказывают, что Филипп Петрович был простым и доступным руководителем. К нему со своими нуждами шли как бывший партизан, так и заводчанин, житель сельской местности и ветеран труда. Он всегда вникал в суть дела, старался помочь, поддержать человека. Искренне любил нашу Мостовщину, часто приезжал сюда на государственные праздники. И всегда встречал доброжелательное отношение мостовчан.

Станислав ЗВЕРОВИЧ

Фото автора

Перепечатка материалов допускается с письменного разрешения «учреждение «Редакция газеты «Зара над Нёманам».

Назад

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)